Q1 JPO制度とは何ですか。

JPO(Junior Professional Officer)派遣制度は、1961年の国連経済社会理事会決議により設けられ、各国政府の費用負担を条件に国際機関が若手人材を受け入れる制度です。日本政府は、1974年から同制度を利用して日本の若手人材に国際機関での勤務経験を積む機会を提供しています。

● 詳しくはこちらをご覧ください

JPO派遣制度

Q2 JPOによって勤務できる国際機関にはどのようなものがありますか。

JPOの派遣先は、外務省が派遣取決めを交わしている国際機関が対象です。国連関連機関はもちろん、それ以外の派遣できる機関もあります。

● 詳しくはこちらをご覧ください

派遣先国際機関

Q3 JPOに申し込んだ場合のスケジュールを教えてください。

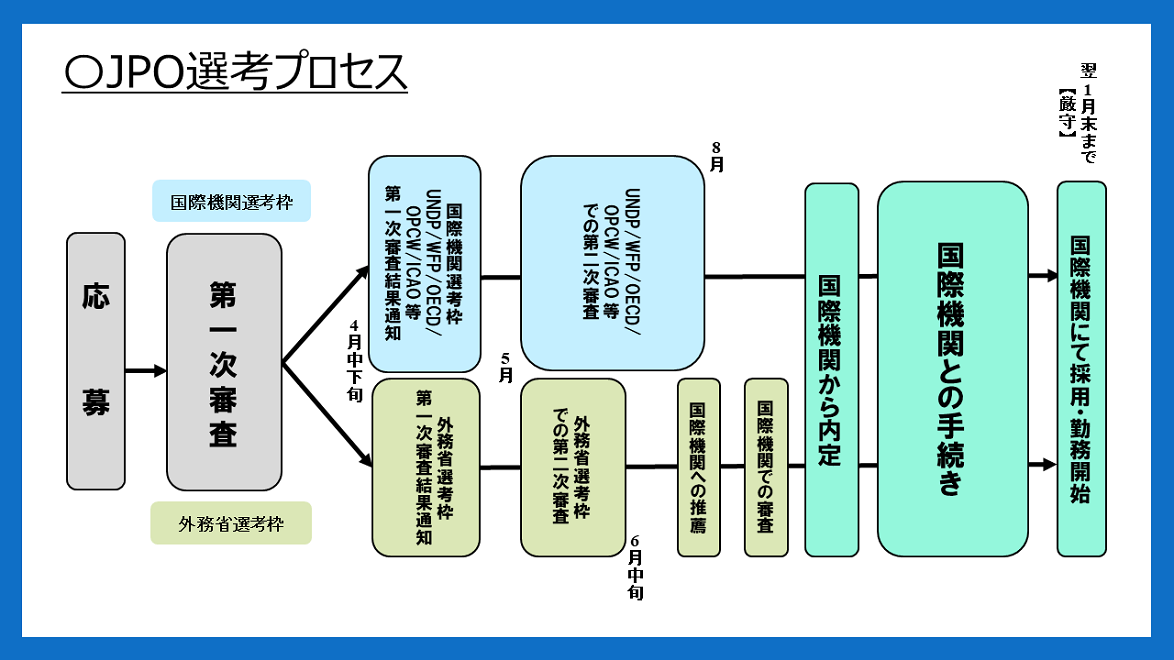

年度により異なりますが、毎年2月頃に応募を開始し、その後選考や派遣先ポストのマッチングを経て、合格者は翌年の1月31日までに勤務を開始することになります。

Q4 「外務省枠」と「国際機関枠」とは何ですか。

JPO選考は、基本的に外務省において書類審査(第一次審査)及び、面接審査(第二次審査)を行い、通過者を決定します。この形で選考する国際機関を「外務省枠」と呼んでいます。一方で、UNDP(UNV含む)、WFP、OECD、OPCW、ICAO、WOAH(旧OIE)、GCFの7機関については、第一次審査後の面接審査以降のプロセスを各国際機関が直接行うことになっており、これを「国際機関枠」と呼んでいます。両者は選考プロセスが異なること、またそのために書類審査後の面接等の日程に違いが出てくることから、名称や募集要項を分けて案内をしています。

Q5 外務省枠に申し込んだ場合は国際機関枠も同時に申し込むことはできますか(逆も同様)。

外務省枠で選考が進むか、国際機関枠で選考が進むかは、各応募者が記入する「第一志望の機関及びポスト」によって決められます。希望の国際機関は複数書くことができますが、第一志望に書いた国際機関のポストが外務省枠・国際機関枠のどちらに属しているかで枠が決定されます。一度外務省枠(もしくは国際機関枠)にて面接を受けた場合は、もう片方の枠でもう一度面接を受けられることはない(ダブルチャンスはない)ので、いずれの選考にて進みたいかについてもよく考えた上で、希望する国際機関で第一志望を埋めるようにしてください。(ただし、国際機関の選考においては様々な不測の事態も起き得ますので、第一志望で選考枠が決まってしまうと言っても、希望している国際機関が他にもあるのであれば、第二志望以降も記入しておくことをお勧めします。)

Q6 各国際機関の求人に直接申込む「空席公募」とは何が異なるのですか。

通常の空席公募の場合は一つのポストに対して世界中から応募者が集まり、当該ポストに最もふさわしい一人(もしくはロスターや次点の候補のために複数人)を選定していくプロセスになります。一方、日本からのJPOは、第一に、世界中のあらゆる国の人たちとではなく、日本人だけの間での競争であるという点が異なります。さらに、国際機関選考枠については特定のポストについて日本人の間で争います。外務省選考枠については、特定のポストを争うのではなく、日本からのJPO派遣の総枠の中に入れるかどうかで争うという面で、競争の性質が変わってきます。とはいえ、 JPO合格のためには、自身がつくべき特定のポストをイメージしてアピールすることが求められますので、アピールの内容自体が大きく変わることはありません。

● 空席公募の説明はこちらをご覧ください空席公募

Q7 学歴要件に、「7月末時点で修士号を取得していること」とありますが、私の大学は9月卒業のため、ぎりぎり間に合いません。当該年度のJPO募集に応募することはできるでしょうか。

できません。9月に修士獲得であれば次の年度から申し込んでいただくことになります。なお、ここで求めている「修士を取得」は卒業月ではなく、修士号の取得月という点に御注意ください。また、一部機関では応募時点で修士号を取得していることを求めることがあります。応募に当たってはこの点もよく確認してください。

Q8 有償インターンや長期ボランティアは職歴に含まれますか。UNVやJOCVはどうですか。

インターンやボランティアは基本的に応募要件に定める職歴に含まれません。一方で、UNV(国連ボランティア)やJOCV(青年海外協力隊)はボランティアという名前はついていますが、その勤務実態等を踏まえて職歴に含まれることとしています。なお、「職歴に含まれない」というのは応募資格上の勤務年数には含まれないというだけであり、当然そこで得た経験を専門性のアピールに使うことなどは可能なので、応募書類等の中で敢えて職歴から抜く必要はありません。国際機関に関係するインターンやボランティアで得られる経験は国際機関のキャリア形成でも非常に有用ですので、機会があれば積極的に活用してみてください。

● 国際機関でのインターンや国連ボランティアの情報はこちらをご覧ください国連ボランティア

Q9 博士課程も職歴として算入されますか。

博士課程の期間は職歴に含まれません。博士課程のほか2年間の実務経験が必要になります。

Q10 国際機関の空席情報を見ていると学士号で応募できるものもあります。こういうポストを希望することで学士号でも応募できますか。

できません。JPOの申込みには修士号を有している、もしくは7月末までに有する見込みがあることが要件になります

(Q7参照)。一方で、空席公募でそのようなポストに応募することは可能です。修士号を取得するまでの期間をただ待つために使ってしまうのはもったいないですので、国際機関での勤務のモチベーションがあるのであれば積極的に空席ポストに応募することをお勧めします。

● 国際機関等の空席情報はこちらをご覧ください 国際機関等の空席情報

Q11 私は日本の6年制医学部を卒業しました。修士号相当とみなされますか。

みなされます。JPOにおいては、修士号を有さない場合も、以下に該当する場合は修士号相当として応募を認めています

・医学部等の日本の6年制の学部の卒業

・法科大学院修了もしくは、司法試験予備試験の合格(ただし、学士号を有する者に限る)

Q12 フルタイムでない仕事に従事した期間は職歴として換算されますか。

応募要件に定める「2年の勤務経験」の2年のカウントには含まれません。ただし、自身の専門性などをアピールするための経験としては使えるものなので、レジュメや応募用紙には書いておくことをお勧めします。

Q13 修士を獲得した後の勤務経験は2年に満たないです。

修士号を取得する前の職歴も2年に含まれますか。

応募要件に求める勤務経験については、修士号取得の前後を問いません。修士号取得前の職歴も含まれます。

Q14 自分は国内の大学で修士号を取りましたが、海外の修士号が必須ですか。オンラインで取得した修士号はどうですか。

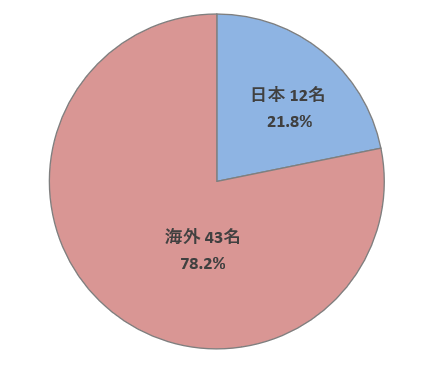

国内・海外・オンラインで評価が変わることはありません。右のグラフは、2023年度のJPO派遣候補者の修士号の海外・国内大学院の比率です。もちろん、海外の大学院であれば語学面での有益な経験が得られることや、周りに国連関係機関のキャリアを目指す者が多い環境などがあることからメリットはあり、比率としては高くなっていますが、国内の大学院を経てJPOに行く者も毎年一定数おり、海外の大学院に行っていないと受からないということはありません。

Q15 自身の職歴や修士号が、応募要件が求める「関連した職歴や学歴」かわかりません。この「関連する」はどのように判断すればよいですか。

「関連するかどうか」に定義はありません。それを関連するものとして採用側をいかに説得できるかがまさに採用選考のポイントです。応募書類や面接を通じて、自身の経験が目指す国際機関・ポストに関連し有益なものであることを自ら説明してください。

Q16 私の志望する国際機関のウェブサイトを見たところ、JPOの応募年齢は32歳までと書いてありました。 33~35歳でも応募できますか。

応募できます。

国連事務局がまとめている各国のJPOの要件を見ていただけるとわかるとおり、各国は32歳程度を上限としていることが多いため、稀に国際機関もそれを踏まえた説明をしていることがあります。しかし、日本政府が実施するJPO募集は35歳を上限としておりますので、日本からのJPOは全て、どの機関に対しても35歳までは応募資格がありますので、安心して応募してください。

Q17 応募に必要なものは何がありますか。

JPOに応募するに当たっては、専用のシステムからログインし、応募フォームに必要事項を記載する以外に、下記の書類の提出が必要になります。いずれも準備に時間が必要ですので、JPOの応募を少しでも考えている方は、早めに準備を始めることをお勧めします。

① カバーレター(英文、書式自由、A4用紙片面1枚)

② 略歴(レジュメ)(英文、書式自由、A4用紙片面1枚)

③ 英文応募用紙(国連事務局 Personal History Profile(P11)) ※UNDP のみ様式が異なります。UNDP を第一志望とする方はこちらの様式を使用 してください。

④ TOEFL テスト又は IELTS のスコアの写し

⑤ 日本国旅券(顔写真のページ)の写し(日本国旅券を有していない場合は、戸籍事項 証明書(戸籍抄本、本人のみ)の写し)

※ その他、各種語学検定試験の有効なスコアなどあればその証明書の写しを提出することもできます。

Q18 「カバーレター」とはなんですか。

履歴書に記載される情報は膨大で詳細です。一つのポストに数百の応募が集まるような場合、採用担当者が膨大で詳細な情報を全て見ることはできないことのほうが多いです。このような状況において、簡潔に「私を採用したほうがよい」「この書類は見ておいたほうがよい」ということを採用担当者に納得させるのがカバーレターです。自身の経験や能力等をわかりやすく、かつ、戦略的に記述することにより、自身が募集ポストや機関にいかに相応しいかをアピールしてください。また、履歴書も同様です。自身の経歴などの膨大な情報をコンパクトにまとめ、その資料を見るだけで、自身の経歴がいかに募集ポストや機関に相応しいかを一目で採用担当者が容易にわかるように作成してください。カバーレターや履歴書は自分自身をアピールできる非常に重要な資料ですので、しっかりと準備していただければと思います。

● 応募書類作成のポイントはこちらもご参照ください応募書類の書き方

Q19 応募後に書類に記載した情報が変更になってしまった場合はどうすればよいですか。

応募書類については、国際機関への推薦時に修正することができます。国際機関選考枠については、第一次審査通過時、外務省選考枠については、第二次審査通過時になりますが、このような修正機会については、その都度ご案内しますので、案内に応じて修正してください。個別に国際機関人事センターへ御連絡・御提出をいただく必要はありません。

Q20 書類のリファレンスの欄に記載した者に連絡がいくことはありますか。

あるとすればどのような内容になるでしょうか。また、どういった人にお願いしたらよいのでしょうか。

リファレンスに記載された方々に外務省から連絡がいくことはありません。一方で、国際機関に推薦した後は、国際機関によっては通常の採用プロセスとしてリファレンス欄に記載された方に連絡をすることがあります。その際に、どういう内容が問われるかは、それぞれの国際機関が定めているので、一概にはお答えできませんが、大体は、リファレンス欄に記載された方々の候補者についての評価などを質問されると思われます。また、リファレンス欄に記載する人物に特段の制限はなく、仕事ぶりやその能力を説明できる人物にリファレンスをお願いすることになります。リファレンス欄に記載された者の肩書きで採用が左右されるということは通常ありませんので、記載する者の肩書きではなく、自身の仕事ぶりや成果について説明してもらえる方に依頼してください。

Q21 インターンやパートタイムの仕事など、職歴に換算されない経験はEMPLOYMENT RECORD(職務経験欄)に記載しないほうがよいでしょうか。

「職歴に換算されない」というのは、応募資格になっている「勤務経験2年間」に含まれないという意味ですが、 EMPLOYMENT RECORDは特にその2年間の換算とは関係ありませんので、自身が経験したものであればいずれも記載可能です。むしろ、職歴に空白がないこと示す意味でも、そこで得た経験を示す意味でも、インターンやパートタイムの仕事の期間についても記載した上で、その期間の職務が自身の希望ポストや機関の職務にいかに有益であるかをアピールできる説明を準備しておくほうがよいです。

● 英文応募用紙の書き方はこちらもご参照ください 英文応募用紙の書き方

Q22 英文応募用紙のページ数は増えてもよいでしょうか。その場合どの程度の量が許容範囲でしょうか。

英文応募用紙のページが増えるのは問題ありません。特に上限は設けておりませんが、一般的にはP3のポストであれば6ページ前後、P4のポストであれば9ページ前後が適当と言われています。短すぎる場合は、必要な情報を十分記載できていない可能性に注意する必要があり、逆に長すぎる場合は、本当にアピールしたい部分が薄まってしまっている可能性があることは理解しておく必要があります。

● 英文応募用紙の書き方はこちらもご参照ください 英文応募用紙の書き方

Q23 「カバーレター」の提出の他に、P11内に「モチベーションレター」という欄があります。この違いはなんですか。

モチベーションレターとは、P11と呼ばれる応募書類内の一項目であり、特定の国際機関で働きたい動機に加え、その機関での適格性やどのような貢献ができるか等を記載します。本来的には「カバーレター」と「モチベーションレター」に本質的な違いはありません。そのため、一般的にはどちらか片方だけを提出すればよいものです。ただ、JPO応募においては、自身についてアピールできる機会を応募者になるべく多く用意する趣旨で両方の提出を求めています。両方同じ内容にしても、そのことにより不合格になるようなことはありません。一方で、上記趣旨ですので、自身の多角的アピールのために、ぜひ有効活用してください。

Q24 私が希望するポストがHPに掲載されていません。

掲載されているポスト以外のポストを希望することは可能でしょうか。

JPOに応募するにあたっては、JPO募集のページ内、「2025年度(令和7年度)JPOポストのリスト」に掲載されている各機関ポスト一覧から、書類を作成する第一志望の機関及びポストを1つ選択した上で、そのポストのTORに対する応募書類を作成してください。外務省枠については、各人におけるその他の専門性や強み、キャリアビジョン等については第二次審査の面接においてアピールしてください。合格後、外務省と国際機関との間で派遣ポストについて調整が行われる際に、本人の適性を考慮した上で書類を作成したポスト以外のポストが提示される場合があります。 一方、国際機関枠においては、国際機関が第二次審査(面接)を実施する形式上、掲載ポストについてのみ選考が行われます。このため国際機関枠の国際機関については、HPに掲載されていないポストを希望することはできず、面接試験においても自身が推薦されたポストについての自身の専門性や強み、キャリアビジョン等のみをアピールしてください。

Q25 希望する国際機関やポストが複数あるのですが、どのように記載すればよろしいですか。

希望する国際機関やポストが複数ある場合も、第一志望のポストについてのみ書類を作成することとなります。応募フォーム内の希望する国際機関の欄に計3つまで国際機関の希望を記載できます(ポストについては複数記載可)が、応募書類に関しては、第一志望のポスト1つを対象として作成してください。

Q26 希望するポストに書いたポスト以外で勤務することはありますか。

あります。外務省枠においては、第二次審査通過後の配属先調整の過程で、他の国際機関やポストに適性があると判断される場合、志望先の組織・分野・ポストでのキャリア形成が困難であることが見込まれる場合、当該希望JPOポストがすでに募集対象外となっていた場合などには、志望欄以外の国際機関・ポストが提案されることがあります。

Q27 希望する機関を書く欄が3つありますが、どのように書けばよいですか。全て埋める必要ありますか。

全ての欄を埋める必要は必ずしもありませんが、3つまで枠があるのは、各応募者のキャリアにおける専門性や適性の“幅”を確認するためのものですので、希望する国際機関やポストが複数ある場合には、その国際機関やポストをそのまま書いてください。一方、書かれている国際機関やポストは応募者が「希望している」ものとして認識し、推薦ポストの調整をしますので、実際に働くことを希望していないポストを書くことはないようにしてください。

Q28 私は国際機関枠と外務省枠の機関のいずれも希望しています。両方希望に書くことは可能でしょうか。

可能です。しかしながらQ5の回答のとおり、国際機関枠として進むか、外務省枠として進むかは「書類を作成する対象ポスト」の欄に一番最初に書いた国際機関によって決まります。そのため、例えば当該欄にUNDPを書いている候補者が第一次選考を通過した場合は、ほかの欄に外務省枠の国際機関を書いていても、国際機関枠としてUNDPの面接を受けることになる点は注意してください。外務省枠と国際機関枠の両方で面接を受けることはできません。

Q29 希望するポストによって合否に影響はありますか。

例えば、人気のある国際機関やポストを選んだ場合、倍率が高くなるなどはありますか。

どの国際機関・ポストを希望しているかで試験の難易度そのものが変わることはありませんので、自身の専門性や経験を活かすことができて、純粋に勤務を希望する国際機関・ポストを記載することをお勧めします。

Q30 どのくらいのスコアがあればJPOに合格しますか。

書類審査を通るために必要な最低点はありますか。

書類審査のための最低点は設けていませんが、例えば、2023年度JPO選考(追加募集を除く)の最終通過者の平均スコアは、TOEFL102.8点、IELTS7.4点です。

Q31 TOEFLのHome EditionやIELTSのIndicator、Onlineのスコアは認められますか。

認められます。

Q32 過去にTOEFL、IELTSの試験を受けたことがあります。

当時のスコアを提出することで受験はできますか。

TOEFL、IELTSともに有効なスコアが必要です。スコアの有効期限は各テストにおいて確認していただければと思いますが、2024年12月現在ではいずれも2年間となっています。なお、テストスコアは応募の時点で有効であれば認められます。

Q33 現在有効なTOEFLスコアがありませんが海外の大学の留学証明などで代替できますか。

海外の留学、勤務経験等をもって、スコアの提出が免除されることはありません。

Q34 TOEFLテストとIELTSのどちらが有利ということはありますか。

ありません。

Q35 IELTSにはジェネラルモジュールと、アカデミックモジュールの二種類がありますが、どちらで受ければよいでしょうか。

いずれでも同様に正式なスコアとして認められますので、いずれを受けていただいても構いません。

Q36 障害のため、TOEFLテスト又はIELTSを受験することは容易ではなく、また、仮に受験できたとしても 本来の英語力を十分に示すことができません。このような事情がある場合、どうしたらよいでしょうか。

障害等を理由に英語試験を受けることが難しい場合は、特例的な取り扱いが可能な場合がありますので国際機関人事センターに御相談ください。

Q37 「国連で勤務するには英語以外にもう一つの国連公用語が使える必要がある」と聞いたことがあります。英語以外の国連公用語も必要でしょうか。

英語以外の国連公用語が使えることは、必須の条件ではないものの、アドバンテージになることがあります。実際に、一部の国際機関では英語以外の国連公用語を業務上用いることもあります。ただし、JPOの応募およびその選考で問われるのは基本的に英語能力のみですので、JPOの通過に向けては英語以外の国連公用語を使えないことを気にしていただく必要はありません。なお、JPOであっても、ポストによっては、フランス語等の第二国連公用語が使える必要があるとされていることもありますので、その場合には、そのポストで必要とされる第二国連公用語が使えることが必要になります。

Q38 職歴はどのような点が評価されますか。気をつけるべきことがあれば教えてください。

国際機関への就職においては、「自身がどれだけそのポストの職務を行うだけの能力があるか」「採用すべき人材であるか」について採用側を説得しなければならず、その説得において最も重要になるのが職業における経験、つまり職歴です。職歴を示す際は、単に従事していた業務を淡々と書くのではなく、目指すポスト・職務において自身の経験や実績がいかに有用であるかを示すようにしてください。

●応募書類の書き方はこちらをご覧ください

応募書類の書き方

Q39 自身の経歴が職務と関連するかわかりません。

書類審査や面接審査において、「関連する」ということについて採用者を説得するのはあなた自身です。自身の目指すポストのTOR(職務記述書)を見て、そのポストの職務に自身の経歴が「関連する」とあなたが思うのであれば、作成する応募書類や面接における回答により、「関連するのだ」ということをあなた自身が精一杯アピールしてください。

Q40 関係する経歴が2年ちょうどしかありません。もっと長く経験していないと受かりませんか。

求めているのは2年の職歴なので、2年あるのであれば短いということはありません。過去にも2年の職歴でJPOに合格された方はいます。

Q41 一つの会社の中で異動を何度かしています。経歴はどのように書けばよいでしょうか。

異動したポストごとに作ってください。国際機関の選考において重要なのは、その期間に「何をしていたか」であり「どこで働いていたか」ではありません。同じ会社であっても職務の内容が変わっているのであれば、そのポストごとに書いたほうがあなたの専門性や適性をアピールしやすくなります。

Q42 開発途上国での経験がないと合格しないということを聞きました。本当でしょうか。

そのようなことはありません。例えば、開発途上国での業務が多い国際機関を志望する上で、その実情や現場感覚がわかるということをアピールする材料として有用な経験にはなりますが、合格の前提として必ず求められるというものではありません。

Q43 インターンは有償でも職歴に含まれませんか。

含まれません。

Q44 自分は現在9月に卒業予定の大学院に通っています。

この場合は今年度申し込むことはできないでしょうか。

Q7のとおり、JPOの要件は「7月までに修士を取得する見込みがあること」が求められていますので、 9月卒業であれば、申し込むことはできません。一方で、国際機関への直接の応募であれば、9月に修士号を取得した後は修士を要求しているポストも問題なく応募できます。国際機関職員を目指す上で、空席ポストに応募し採用を勝ち取ることは最も基本的なプロセスになります。空席ポストへ応募してみることそのものが貴重な経験になるので、JPOと並行してもどんどん応募してみることをお勧めします。

Q45 留学の経験がないと合格は難しいという話を聞きました。

自分は国内の大学の経験しかありませんが、合格は難しいでしょうか。

そのようなことはありません。国内の大学・大学院の経験のみで派遣された方もいます。またオンラインのコースで取得した修士か、実地で取得した修士かということも関係ありません。

Q46 自分は学士で学んでいた内容が自身の現在の専門性と大きく異なります。

この点はマイナスになるでしょうか。

JPOの選考においては、現在の専門性(職歴)のみならず学歴等も含めて総合的に確認していますが、現在の専門性(職歴)も踏まえて、それが希望するポストとどう関連するのか、つまり、応募書類や面接を通じて自身の経験が、自身が目指す国際機関・ポストに関連し、いかに有益なものかについて採用側を説得するのがまさに選考のポイントですので、学士で学んだ内容と自身の現在の専門性が大きく異なることが、直ちに、マイナスになるということはありません。

Q47 一流大学、名門大学を卒業していないと合格しませんか。

合否について、大学名は関係ありません。実際に、国際機関の就職においては、世界中から様々なバックグラウンドの応募者が集まるので、大学名は重要ではありません(特に日本の大学であればなおさらです。)「大学(院)で何をしていたか、何の学位を取得したか」が問われることはありますが、「どこの大学(院)にいっていたか」が問われることはほとんどありません。同様に、Q14及びQ45のとおり、国内か海外か、オンラインか対面(In person)かということも気にする必要はありません。ただし、認可された大学である必要はあります。

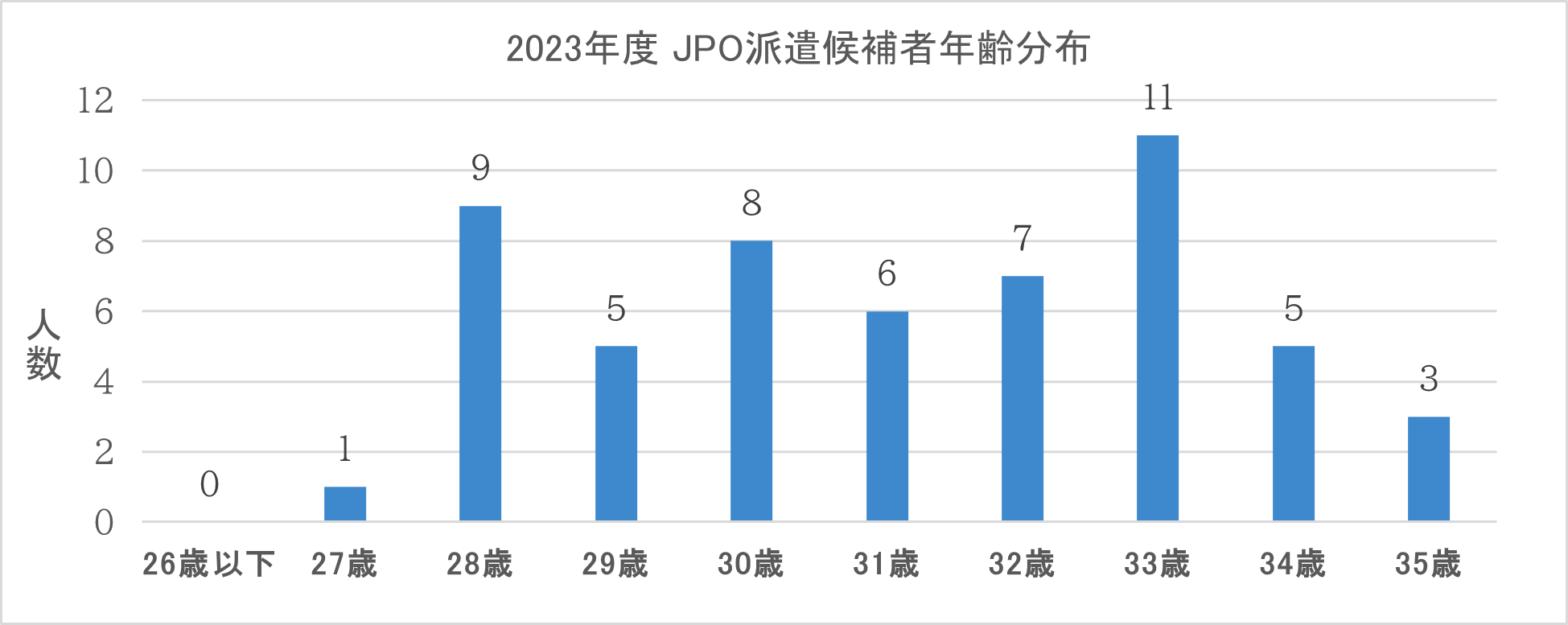

Q48 JPO派遣候補者の平均年齢を教えてください。 また、JPO派遣候補者数が年齢帯別でどのような状況にあるのか教えてください。

以下が2023年度のJPO候補者の年齢です。

Q49 現在25歳ですが、JPO派遣候補者選考の応募資格要件をすべて満たしました。年齢が若いと不利になりますか。更に経験を積んでから受験した方がよいでしょうか。

年齢が若いことのみをもって不利になることはありません。実際に25歳で合格し派遣された方もいます。また、JPOへの応募を経験することで学べることもありますので、将来的にでも応募する意思があるのであればまずは応募してみることをお勧めします。

Q50 JPO候補者選考の応募回数が多いと受かりやすくなるのですか。逆に不利になることがありますか。

どちらも一切関係ありません。

Q51 応募フォーム内の「勤務地に関する制約」欄に制約があると記入すると、選考で不利になりますか。

不利になることはありません。本項目は、JPO合格者の配属を検討するために設けているもので、これによって選考上不利になることはありませんので、ご自身の状況に合わせて、正直に記入してください。

Q52 出産、育児、介護等により離職期間があることが不利になりますか。

不利になることはありません。

Q53 JPO任期中に出産、育児により長期休暇を取得することは可能ですか。

JPOは、派遣先国際機関の定めるところに従い、出産や育児のために休暇を取得することができます。JPO派遣中にご出産などを経験されている方も多くいらっしゃいます。なお、出産や育児のために取得した日数が1年間の任期の中でどのように取り扱われるかについては、基本的に、派遣されている国際機関の制度によります。