高校三年生の時に読んだ本に、著者の方が国連やNGOで勤務する様子が書いてあり、それまで特に国際的な仕事をしている人と話しをしたこともなかったため、こんな仕事が存在するのだと興味を持ち、英語と国際関係学を学ぶために渡米しました。中学・高校時代は、特に英語が得意だった訳でもなかったため、高校の担任の先生には驚かれましたが、TOEFL受験に向けて勉強し、合格点ギリギリでアメリカの大学に入学することができました。入学時から卒業時まで、授業についていくのがやっとではありましたが、アメリカの大学で勉強した経験は、現在、様々な人種の同僚と仕事をするのに役立っています。

最初に国際協力の仕事に従事したのは、国際NGOでの南スーダン駐在でした。大学在学中に、ホテル・ルワンダという映画を見たことがきっかけで、アフリカに関心を持ち、大学でもアフリカ政治を研究しました。一度はアフリカに行ってみたいという思いで、在学中にインターンシップでガーナに二ヶ月滞在しました。大学卒業後、最初の仕事はアフリカの現場に行きたいと思い、南スーダン駐在を志望し、実際に行くことができました。その後、開発コンサルタント企業でJICAの事業を担当したり、民間企業の海外展開支援なども経験しました。様々な角度から国際協力に携わった経験から、より規模感があり、裨益者に寄り添うことができる国際機関で働いてみたいと思い、JPO試験に応募しました。

南スーダンで事業に携わった際に、援助依存の関係を国際協力団体が作り出していることを目の当たりにして、もっと中長期的な援助方法はないかと調べた際にマイクロファイナンスというアプローチを知りました。その後、大学院でマイクロファイナンスを研究し、卒業後はプロボノでNPO団体に参加して、フィリピン・ミャンマー・ベトナム等のマイクロファイナンス機関への支援を行いました。かかる経験をJPOとしても活かしたいと思い、事業の中でマイクロファイナンス等の農村金融の手法を多く用いるIFADでの勤務を志望しました。

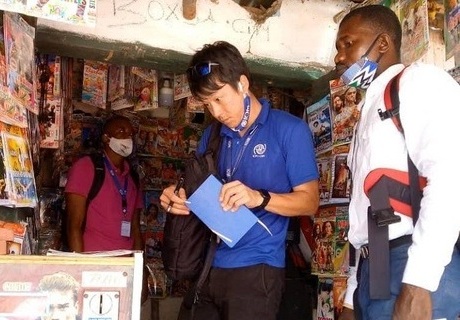

シエラレオネで起業支援先を訪問している様子

一番気をつけたのは応募書類の作成です。自分が希望している機関の業務内容と履歴書の内容がどれだけ一致しているかについて、誰が見ても分かりやすく文章で表現できているかを意識しました。そして、より多くの人に応募書類を見てもらい、様々な意見を出してもらいました。色んな人に見てもらうことで、様々な角度でアドバイスをもらうことができ、自分の経験について、書類上でより分かりやすく表現できたと思います。

インドの現場視察の際、日々の売上について裨益者に質問している様子

IFADは直接事業をする実施団体ではなく、政府に事業資金を融資して事業管理する国際金融機関のため、事業の進捗管理が主な業務内容となります。毎事業ごとに年2-3回実施する現場視察が主な仕事となり、その現場視察の準備や政府側で事業を担う担当者とのやり取りを日々行っています。現場視察できる期間は長くても2週間位のため、現場視察までに情報収集を行い、何を現場で確認する必要があるかを予め分析しておくことが求められます。

これは国際機関に限ったことではないですが、同僚との頻繁なコミュニケーションを心がけています。事業を共に実施する同僚とのコミュニケーションはもちろんのこと、アドミンやドライバー、警備員に至るまで、できるかぎり気にかけて、挨拶だけでも欠かさずにするようにしています。例えば、警備員に接する機会は仕事上限られていますが、彼らが実際に事務所の安全を守っており、特に危険地における勤務では、彼らとの信頼関係の構築が自身の安全確保に直結することもあると感じました。

IFADは直接事業を行う実施機関ではないため、事業を実施する政府側担当者との接触を通して、事業の進捗を管理することが主な業務となります。事業の実施にどれぐらいの労力が必要で、どんな点に気をつけないといけないかといった視点が重要となりますが、前職での経験から、こうした点について事業実施者の視点から推測できるスキルを得られたことが役立っています。例えば、遠隔地の道路のアクセスが悪い地域などでは、日本では常識的にできることがスムーズにできないため、そういった地域で事業を実施した経験から得た視点が役立っていると感じます

南スーダン駐在の際の地方出張です。南スーダンで地方出張に行くと、生活に必要なものがほとんどありません。飲水や食料を現地で仕入れることができないため、全てを主要都市から車やボートで運ぶ必要があります。もちろんシャワーもないため、ナイル川から汲んできたバケツ一杯の水で水浴びをしていました。地方出張の際は、現地の人と話し合いをしながら事業内容を決めたり、事業の進捗をみたりと、仕事の内容は面白かったですが、生活環境が過酷だったため、出張後に首都に戻って何を食べるかを想像しながら乗り切っていました。

大学時代は、インターンの経験も含めて、様々な国に旅行しました。実際にその国に行って、歩いてみないとわからない空気感などもありますし、旅行で自分が感じた経験は、今の仕事でも役立っていると思います。大学時代にアフリカに関する研究をしたことから、一度はアフリカに行ってみたいと思い、ガーナの人権問題を扱うNGOで2ヶ月インターンをしました。インターンの仕事も勉強になりましたが、ガーナという日本とは異なる環境で暮らしてみることで、あらゆる社会的な問題がなぜ起こるのかについて、肌で感じることができましたし、逆に日本では問題になることがガーナでは問題にならない理由についても、身をもって知ることができました。

南スーダンで緊急支援物資を配布している様子

大学はアメリカを選びました。理由としてはかなり単純で、将来国連で働きたいと漠然と思っていたため、英語力と国際関係学を同時に習得するには、アメリカがよいと思ったからです。実際には、英語力と国際関係学を習得するだけであれば、日本の大学でも十分だったとは思いますが、毎日英語を使って勉強と生活をするという経験は、今の仕事でも活かせていると思います。また、大学から海外に行く日本人はそこまで多くないため、ほかの日本人候補者と履歴書を比較した際にインパクトはあると思います。実際にJPO試験の面接時に、なぜ大学からアメリカに行ったかについて聞かれましたので、選考にあたってなんらかの影響は与えたのだと思います。

最初の駐在国が南スーダンだったため、その後の人生においてもずっと南スーダンのような危険地で働き続けたいのかどうかという点は非常に悩みました。検討した結果、危険地で勤務することが必ずしも自分のライフプランではないと考え、そのためには中長期的な国の発展に貢献できる知識をつけることが必要だと思い、マイクロファイナンスを学ぶために大学院に入りました。大学院修了後は、日本から出張ベースで行える国際協力の仕事に従事したり、危険度が低い国に駐在したりと、大学院入学前とは異なるキャリアパスを歩むようになりました。

日本とは違う環境で仕事や生活を強いられるため、ストレスマネージメントは非常に大切だと実感しています。どんな環境下であっても、比較的自分のコントロール下で行えるストレス解消法を見つけておくことが大事だと思います。私は体を動かすことが好きなので、どの国においても、ジョギングやテニスなどを続けています。スポーツを通じてできるネットワークもありますし、ジョギングであれば一人でも出来るため、新しい国に行くと、走りやすそうなジョギングコースを見つけることが最初のタスクになっています。

ガーナの漁村で聞き取り調査をしている様子

私は、高校生の時に読んだ本で国際機関職員という職があることを知り、「世界中に行けて人助けができる仕事なんてかっこいい」という単純な動機から、ここまできました。中学・高校時代の英語の成績は赤点ギリギリでしたし、周りには国際的な仕事をしている人もいませんでしたが、一歩踏み出す勇気があれば、どうにかなります。もし国際機関で働きたいと思っている方がいれば、自分なんかができるのだろうかと思わずに、是非挑戦してみてください。慣れない環境で働くことが多いので、できるだけ若いうちに挑戦してみるのがいいと思います。是非現場に行って、自分がやっていることがどんな風に現地の人たちの生活に影響を与えているのかを感じてください。